お布施総額 3万5千円

御善料・お車代全て含みます。追加料金は一切なしです。

法要の所要時間は約40分です。ご希望に合わせてお時間を短く調整することも可能です。どうぞお気軽にお申し付けください。

心やすらぐご供養を、ゆっくり丁寧に。大切な方への想いを、安心と共にお支えします

年忌法要とは 浄土真宗

年回忌法要とは、一周忌・三回忌・七回忌など、亡き人のご命日にご供養する大切なご法事です。

「うちは何回忌までやればいいの?」「仏壇がないけど大丈夫?」と迷われる方も多いもの。

このページでは、浄土真宗本願寺派の僧侶が、ご縁の大切さと法要の意味をやさしく解説いたします。

年回忌法要の意味

年回忌法要(一周忌・三回忌・七回忌・・)とは、亡き人のご命日を節目として勤めるご法事です。

単なる追悼ではなく、ご縁の中で生かされている私たちが、故人の教えや生き様に立ち返る機会でもあります。

仏教では、人の命には終わりがあっても、その人の善行や想い、ご縁は今を生きる私たちに引き継がれていると考えます。

年回忌法要は、そのつながりを確かめ、改めて「いのちの尊さ」に向き合う大切な時間です。

特に、一周忌や三回忌などは、故人の供養だけでなく、ご家族や親戚が再会し、心をひとつにするご縁の場でもあります。

忙しい現代だからこそ、こうした機会を大切にすることが、心の豊かさや、日々の感謝につながる仏縁となるのです。

年忌法要と祥月命日について

【月命日】とは、ご逝去された日と同じ「日にち」に毎月お勤めするもので、たとえば2月6日にご往生された方であれば、毎月6日が月命日となります。

【祥月命日(しょうつきめいにち)】とは、年に一度の命日で、たとえば2月6日ご往生であれば、毎年2月6日が祥月命日となります。

本来は、毎年の祥月命日に年忌法要をお勤めするのが習わしでしたが、現代では年に一度のご準備や、ご親族・ご縁の方々が集まるご負担もあることから、仏教でご縁が深いとされる「7」と「3」のつく回忌を中心に法要を行うことが一般的になっています(※諸説あり)。

回忌法要の計算・数え方

ここで少し気をつけていただきたいのは、一周忌と回忌の数え方です。

ご逝去から満1年目は「一周忌」と呼び、文字どおり“満一周”を意味します。

それ以降は「数え年」のように、一年多く数えるため、たとえば満2年目は「三回忌」、満6年目は「七回忌」、満12年目は「十三回忌」と数えます。

もしすべてを「数え」で表すと、ご逝去当日が「一回忌」となってしまうため、初めの一年目だけは「一周忌(満)」として特別に数え、二年目以降を数え年で考えるのが一般的な数え方です。

つまり、

• 1年目 → 1周忌法要

• 2年目 → 3回忌法要

• 6年目 → 7回忌法要

• 12年目 → 13回忌法要

• 16年目 → 17回忌法要

• 22年目 → 23回忌法要

(省略の場合もあり)

• 24年目 → 25回忌法要

(浄土真宗は25回忌法要を勤修致します)

• 26年目 → 27回忌法要

(省略の場合もあり)

• 32年目 → 33回忌法要

• 36年目 → 37回忌法要

(省略の場合もあり)

• 42年目 → 43回忌法要

(省略の場合もあり)

• 46年目 → 47回忌法要

(省略の場合もあり)

• 49年目 → 50回忌法要

※(省略の場合もあり)との表記は地域により異なります。ご負担のない範囲で、出来る限り全ての回忌法要を行うことをお勧めいたします。

…というように、ご逝去からの年数に「1」を足した数字が回忌となります。

詳しくは、浄土真宗の「法事年表」をご参照ください。

何回忌までやれば良いのか?

年回忌法要は、ご先祖さまや大切な方とのご縁を改めて感じ、いま自分が生かされていることに感謝する大切な機会です。

できる限り、節目ごとに法要をお勤めされることをおすすめいたします。

しかし、近年ではご高齢やお仕事の事情、ご親族が集まりにくいなどの理由から、すべての回忌を行うことが難しい場合もございます。

そのようなときは、ご負担のない範囲でできるところまで回忌法要を勤め、以後は毎年の祥月命日(しょうつきめいにち)に、お供物をそなえて静かに手を合わせ、お念仏を称えてご供養ください。

ご法要の形に正解はありません。それぞれのご家庭に合った方法で、故人さまを偲ぶ気持ちが何よりも大切です。

お仏壇が無い場合

お仏壇がないご家庭でも、心を込めてご供養することは十分に可能です。

たとえば、テーブルの上や整理ダンスの上などに、故人さまのお写真とお花・ロウソク・お線香を置いて、静かに手を合わせるだけでも立派なご供養になります。

ご先祖様のご供養

ご先祖様の横で、愛する家族(犬や猫など)の供養も穏やかにお勤めください。

最近ではライフスタイルの変化により、仏壇を持たないご家庭も増えており、それぞれの暮らしに合った形でお勤めをされる方が多くおられます。

大切なのは、形式よりも「故人を想う心」です。

どんな形であれ、その想いの中に仏さまは必ず寄り添ってくださっています。

仏壇がないことを気にされる必要はありません。その場所が、あなただけの“仏さまの前”になります。

浄土真宗のご法事(法要)でのお勤めについて

浄土真宗のご法事では、多くの場合、 正信偈(しょうしんげ)をお勤めいたします。

ただし、お寺や僧侶によっては、別のお勤め(お経)が用いられることもあります。

そのため、法要で正信偈を一緒にお勤めしたい場合は、あらかじめ僧侶に「正信偈でお願いします」とお伝えいただくことをおすすめします。

法事で使う正信偈を見ながらご一緒にお勤めいただけます。

FAQ形式 要点まとめ

仏事に関するご不安や疑問は、人それぞれ違うもの。こちらでは、よくお寄せいただくご質問をまとめております。どうぞご参考になさってください。

仏さまとのご縁、人と人とのご縁。そのあたたかなつながりを、真心を込めて大切にいたします。

- 回忌法要に必要なものは何ですか?

-

ローソク・お線香(香炉も必要)・おりん(チーンと鳴らすもの)・お花・お供え物・数珠(百均でも売ってます)があれば、法要は十分に行えます。

あとはご家族の想いに応じて、お好みでお飾りされると良いでしょう。

形式にとらわれず、「自分たちらしい」スタイルが一番です。不明な点があれば、いつでもお気軽にお電話でご相談ください。

- お供え物は何を準備すれば良いですか?

-

浄土真宗では、他宗派のようにたくさんのお供え物を並べる必要はありません。

炊きたてのご飯をお仏飯としてご本尊にお供えし、あとはおまんじゅうや果物など、数点あれば十分です。

ご飯が難しい場合は、省略してもかまいません。

- 故人の好物をお供えしても良いですか?

-

故人さまが生前お好きだった食べ物を、ぜひお供えして差し上げてください。

ただし、魚や肉など“いのち”をいただく料理は避けていただくのが望ましいとされています。

- ローソクは赤色で無くても良いですか?

-

三回忌までは、白色のローソクをお使いください。

七回忌以降の年忌法要や入仏法要では、朱(赤)ローソクを使う場合もありますが、基本的には白色でも差し支えありません。

- 父の◯回忌と母の◯回忌を一緒にする事は出来ますか?その場合のお布施はいくら掛かりますか?

-

お坊さん@出張では、二つ以上の法要を同時に一回のお勤めで行う場合、追加料金は一切不要です。お申し込みの際にお知らせください。

ただし、お経を分けて別々にお勤めを行う特別法要をご希望の場合は、法要数に応じたお布施が必要となります。詳しくはご相談ください。

父の〇〇回忌

母の〇〇回忌

- 法要の日程は命日を少し過ぎても大丈夫ですか?

-

大丈夫です。できれば命日までに行うのが理想ですが、ご家族皆さまが集まれる日を優先していただいて構いません。

「誰かが欠ける法要」より「皆で心を寄せ合える日」が大切です。

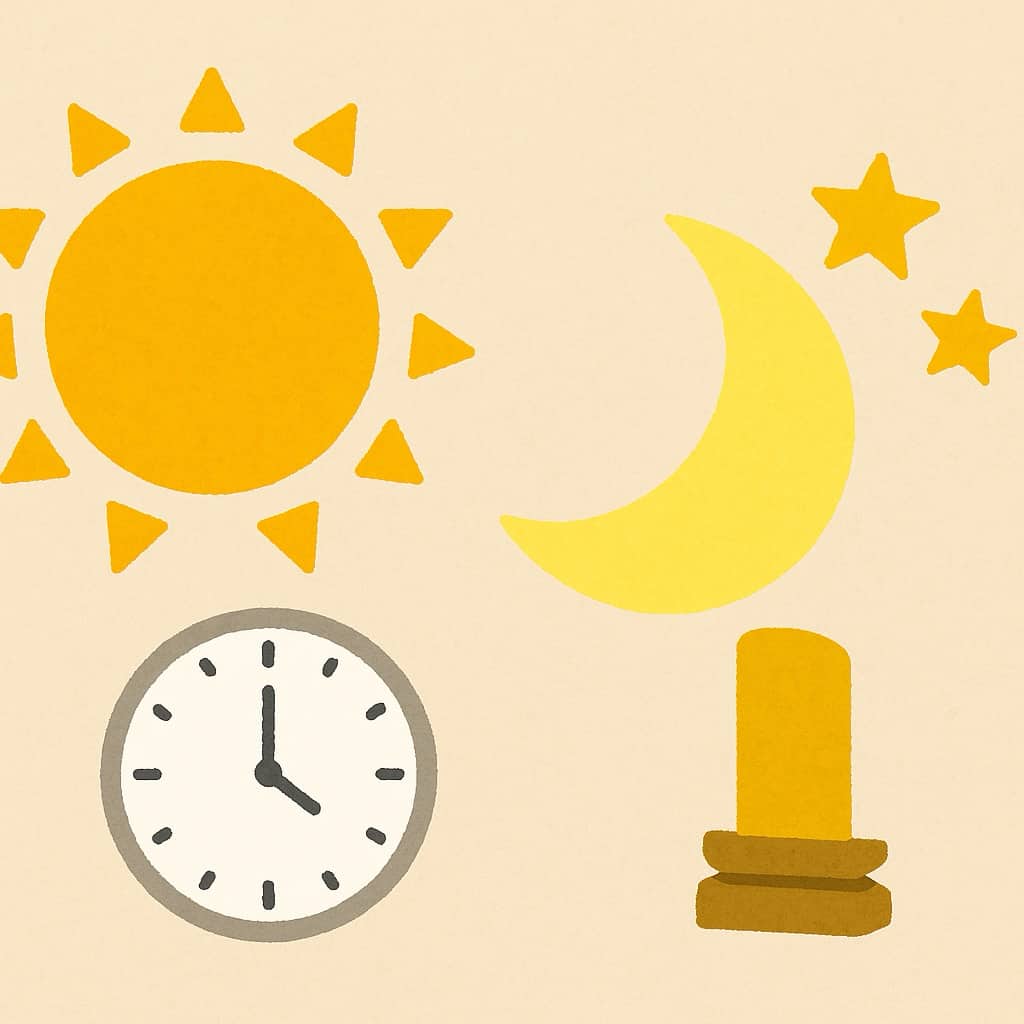

- 法要は午前と午後どちらが良いですか?

-

どちらでも大丈夫です。午前・午後・ご希望の時間帯に合わせてお伺いします。

ご家族のご都合を優先してお考えください。

- 仕事が終わってから、夕方以降に法要をしたいのですが大丈夫でしょうか?

-

はい、可能です。実際に19時以降からの法要を希望される方も多数いらっしゃいます。

お仕事後のご法要でも遠慮なくお申し付けください。

- お布施以外に何か掛かる費用はありますか?

-

いいえ、一切かかりません。

お坊さん@出張では、他社ではよくある消費税・追加費用などは一切いただいておりません。ご安心ください。

- 法要日(お葬式の日)が友引になっているのですが、日程を変更したほうが良いのでしょうか?

-

変更の必要はありません。友引・仏滅・大安など、いわゆる六曜(ろくよう)は仏教とは関係がないため、ご都合に合わせてお決めいただいて大丈夫です。

- 一周忌と一回忌は言い方は違いますが同じですか?

-

いいえ、違います。詳しくは一周忌と一回忌の違いの解説を参照してください。

上記以外にも、お坊さん@出張®︎に関する法要のお申し込みでご不安なことやご相談がございましたら、どんな些細なことでもお気軽にお電話でご質問ください。

仏さまとのご縁を大切に、真心を込めて対応させていただきます。

日々のご供養について FAQ

年回忌法要は、数年に一度ご先祖さまを偲び、感謝の心を新たにする大切な法要です。

けれども、法要の日だけでなく、日常の中でどのようにお仏壇と向き合えばよいのか?そのようなご質問を多くいただきます。

ここでは、皆さまから寄せられる「お仏壇のお供え」や「お線香」「お花」など、日々のご供養に関するご質問をまとめました。

お仏壇のお供えについてですが、水は毎日お供えしています。お菓子やご飯などもお供えしていますが、毎日お供えした方がいいのでしょうか?-

お仏壇に供えるお水(浄水)には、「仏様と自分たちの心を清めたい」という願いが込められています。

一般的には水道水や茶湯をお供えします。

毎日お供えすることは素晴らしいことです。

ご先祖さまと共に日々を過ごしているお姿こそ、尊い供養のかたちです。

きっとご先祖さまも喜ばれていることでしょう。

※浄土真宗では「八功徳水」の教えから基本的には浄水を供えませんが禁止ということではありません。

仏様と自分たちの心を清めたいというお気持ちで浄水をお供えされるのは大変素晴らしいことです。

お供え物はどのくらいの時間お供えしておくものなのでしょうか?-

お供えの時間は、人が口にできる程度の時間が目安とされています。

一般的には15分~30分ほどが適切です。

お供えを下げた後は、ご自身でお召し上がりいただいて構いません。

もしお線香の香りなどが気になる場合は、無理をせず処分していただいても大丈夫です。

お花は常にお供えしておくべきでしょうか? また、お線香や「りん」の作法についても教えてください。-

はい。お花は仏様が「命の尊さ」を教えてくださる大切な供養のひとつです。

棘のある花は避け、季節のお花をお好きなタイミングでお供えください。

お花は一輪でも十分ですし、枯れたら取り替えると良いでしょう。(ただし生花に限ります。造花には命がないのでお勧めできません。)

お花の向きは本来、仏様に向けますが、私たちの方へ向けて飾るのは「仏様が私たちに命の美しさを示してくださっている」との教えです。

🍵 お線香は宗派によって異なりますが、浄土真宗では立てずに寝かせてお供えします。半分または三分割に折って香炉に寝かせてください。

🍵 「りん」は鳴らさなくても構いませんが、お気持ちで鳴らされる場合は一回で結構です。

プロフィール

ご覧いただき安心して頂けると幸いです。合掌

ご依頼方法について

【お伝え頂きたい内容】

1 ご希望の日時と場所

2 お参り先のご住所とお名前

3 携帯電話番号

(ショートメッセージが可能な為)

上記3点をお知らせ頂きますと、ご予約完了いたします。

お参りの前日には、必ずお電話またはショートメッセージでご挨拶をさせて頂きます。

お問合せ・ご相談・対応地域

丁寧にご供養いたします。

※法要中などでお電話に出られない場合でも、携帯番号【070-2300-7888】から折り返しご連絡いたします。

📞受付時間(9:00〜17:00)

受付時間外はメールやLINEでお願いします。

※営業・勧誘目的のご連絡は固くお断りしております。

大阪・京都・兵庫・奈良を中心に、関西全域で法要・ご供養を承っております。

スムーズなお返事のために

メールやLINEを送信いただいた際、半日以上経っても返信がない場合は、こちらに届いていない可能性がございます。

その場合は、お手数をおかけしますが、お電話にてご連絡をお願い申し上げます。また、お急ぎの際はお電話でのご連絡を最優先にお願いいたします。

法要中などでお電話に出られない場合もございますが、一時間以内には必ず折り返しのお電話を差し上げております。

何卒ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。合掌🙏